「永遠の繁栄へと導く経営革新ブログ」

家族信託とは?不動産オーナーが知っておくべき仕組みとメリット

不動産投資を数年続け、物件や資産が徐々に増えてくると、この先の管理をどうするか、家族にうまく引き継げるだろうか、といった将来の不安が少しずつ現実味を帯びてきます。特に、相続や認知症リスクは誰にとっても避けて通れない課題です。

こうした中で、近年、不動産オーナーの間で注目されているのが家族信託です。家族信託は、財産管理や相続対策を家族間で柔軟に行える仕組みであり、認知症による資産凍結、手続きの複雑化、想定外の相続トラブルを未然に防ぐことができます。

本記事では、家族信託の基本から、不動産オーナーが活用するメリット、利用する際の注意点、実際の手続きフローまで、順を追って丁寧に解説します。これまで不動産投資に向き合ってきた方が、次の一歩を安心して踏み出せるよう、専門家の視点からわかりやすくお伝えします。

家族信託とは?相続や認知症対策として注目される理由

最初に家族信託とは何か、家族信託という方法がなぜ注目されているかについて説明します。

家族信託とは

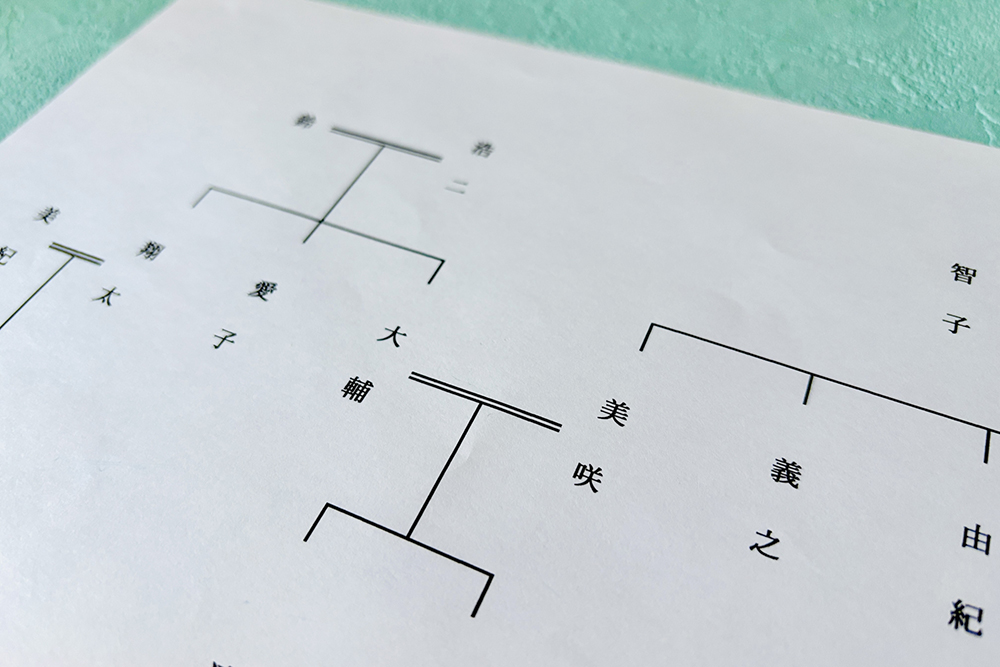

家族信託とは、自分の財産の管理や運用、処分などの権限を、信頼できる家族に任せる仕組みのことです。委託者(財産を託す人)、受託者(財産を管理する人)、受益者(利益を受ける人)の3つの役割を設定し、不動産や預金などの財産をどのように管理・活用するかを、契約によって柔軟に決めることができます。

従来の成年後見制度や遺言と比べても、家族信託は、より自由度が高く、目的に合わせて設計できる点が特徴です。

なぜ今、家族信託が注目されているのか

家族信託が注目される背景には、次のようなポイントがあります。

(1) 認知症による資産凍結リスクが高まっているため

高齢化が進む中、認知症は誰にとっても身近なリスクになっています。認知症になると、不動産の売却や賃貸契約、リフォームなどの重要な資産管理ができなくなり、家族も代わりに手続きを行うことができなくなります。その結果、不動産の管理・運用が事実上ストップしてしまう可能性があります。家族信託を設定しておけば、受託者(家族)が契約に基づいて資産管理や売買などを行えるため、認知症後もスムーズな運用が可能です。

(2) 相続発生後のトラブルを避けやすい

遺言だけでは財産を誰に渡すかを決めるにとどまりますが、家族信託では財産をどのように管理するかまで細かく決めることができます。そのため、例えば、父の生前は妻が利益を受け取り、その後は子どもが引き継ぐといった段階的な承継を設定することも可能です。

(3) 不動産の管理を柔軟にできる

普通の相続対策では、不動産の売却や建て替えなどの大きな決断がしにくい場合があります。しかし、家族信託では、受託者に売却や賃貸、建て替えなどの具体的な権限を与えることができ、資産を時代や状況に合わせて最適に運用できます。

不動産に家族信託を活用するメリット

不動産は価値が大きく、契約や手続きが複雑になりやすい資産です。家族信託を活用することで、不動産オーナーにとって次のようなメリットが生まれます。

認知症になっても不動産の運用が止まらない

不動産投資は、賃貸・修繕・売却など、判断が必要な場面が常に存在します。しかし、認知症になると法律上、判断能力が不十分とみなされ、賃貸借契約の締結・更新や売却契約、リフォームや建て替えなどが行えなくなります。

家族信託を設定しておけば、受託者(家族)が管理・運用の判断を代わりに行えるため、投資が中断しません。資産凍結による収益悪化を防ぐうえで非常に有効です。

不動産売却や建て替えなど大きな判断を柔軟に行える

一般的な相続対策では、本人の判断能力が低下すると不動産の売却や建て替えが難しくなります。家族信託では、契約内容に応じて受託者に次のような権限を与えることができます。

- 不動産を売却する

- 収益改善のためにリフォームする

- 収益性が低い物件を整理する

- 建て替えや活用方法を変更する

これにより、不動産を時代に合わせて最適な状態に保つことが可能になります。特に、収益物件を複数所有している方にとって、信託は資産全体の効率化に直結します。

二世代・三世代にわたる承継を設計できる

家族信託は、遺言よりも柔軟に承継の順番を決めることができます。

【例】

- 委託者である父の生存中は父が受益者

- ⇒父の死亡後は母が受益者に

- ⇒母の死亡後は子が受益者に

このような段階的承継(二次相続までを一括で設計)ができるため、財産を確実に意図通りに引き継がせることができます。不動産は分けにくい資産だからこそ、信託の柔軟さが活きるポイントです。

相続発生後のトラブルを未然に防ぎやすい

不動産は、相続後に揉めやすいポイントが多くあります。家族信託では、誰が管理するか、どのように運用するか、収益や資産を誰が受け取るかといった内容をあらかじめ決めておくことができます。結果として、相続の方向性が明確になり、兄弟間の認識違いによるトラブルを未然に防ぐ効果が期待できます。

家族が手続きをスムーズに進められる

信託契約書で権限が明確になるため、家族は不動産管理会社との連絡や銀行とのやり取り、税務申告の相談、また、修繕や更新の判断などを家族は円滑に行えます。また、誰が何をできるのかがはっきりしていることで、家族の負担も大きく軽減されます。

家族信託を活用する際の注意点と税務上の扱い

家族信託は柔軟性が高く、不動産オーナーにとって多くのメリットがありますが、専門的な仕組みであるため注意すべき点もあります。ここでは、利用前に押さえておきたいポイントと、気になる税務上の扱いについて整理します。

信頼できる受託者を選ぶことが最重要

家族信託では、受託者に財産の管理・運用を任せるため、受託者の選定が最も重要なポイントになります。

受託者に求められるのは次のような役割です。

【受託者の主な役割】

| 役割 | 具体的な行動・責任 |

|---|---|

| 実務・管理 | 不動産管理会社や銀行とのやり取り、信託財産の適切な維持・管理(修繕手配など) |

| 判断・実行 | 信託契約に基づく、売却、修繕、更新などの重要な意思決定と実行 |

| 透明性の確保 | 定期的な収支・財産の状況の受益者への報告 |

家族の誰もが信頼できる人であることは前提として、受託者となる人の責任感や実務に向き合う姿勢も求められます。必要に応じて家族の複数名を受託者に設定する、または専門家がサポートできる体制を整えるなど、リスクを分散する工夫も有効です。

信託契約の内容を明確にしないとトラブルのもとに

家族信託は自由度が高い反面、契約内容が曖昧だと後の運用で家族間に認識のズレが生じます。特に以下の点は、事前に細かく取り決めておくことが大切です。

【決めておくべき信託契約の内容と起こりうるトラブル】

| 事前に細かく決めておくべきこと | 曖昧だった場合に想定されるトラブル |

|---|---|

| 受託者の権限範囲(売却・賃貸・建て替えの可否) | 受託者が勝手に不動産を売却する、逆に、売る判断ができないことで機会損失を招く |

| 管理費・修繕費の負担方法 | 管理費の出費時に、受託者と受益者間で誰が、どの財布から出すのかで揉める |

| 収益の使い道や受益者の範囲 | 収益分配の公平性を巡って、家族・親族間で不満や対立が生じる |

| 終了時の財産の扱い(誰に戻すか) | 信託終了時、財産の帰属先が決まっておらず、遺産分割のような新たな紛争が発生する |

事前に、受託者は何ができて、何ができないのかを明確にすることで、将来のトラブルをほぼ完全に防ぐことができます。

成年後見制度や遺言と併用することもある

家族信託は万能ではありません。場合によっては、遺言や任意後見契約、保険活用などと組み合わせることで、よりバランスの良い相続・資産管理体制をつくることができます。特に、不動産以外の資産が多い場合や、家族間の関係性が複雑な場合、信託後の判断が不透明な場合には、複合的な対策が有効です。

税務上の扱いはケースによって異なる

家族信託で気になるのが、税金はどうなるのか?という点ですが、信託そのものには特別な税率があるわけではありません。従来の税制(所得税・贈与税・相続税・登録免許税など)の仕組みの中で判断されます。基本的なポイントは以下の通りです。

(1) 信託しただけでは贈与税はかからない

家族信託は、受託者に所有権を移すものではなく、受益者の利益のために管理を任せる仕組みです。そのため、受益者が変わらない限り、贈与税は発生しません。

(2) 不動産の名義変更には登録免許税がかかる

信託設定の際に、不動産の名義は受託者に変更します。このとき、登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)がかかります。ただし、不動産取得税は原則として非課税です。

(3) 所得税は受益者に課税される

家賃収入などの利益は受益者に帰属するため、受益者が所得税を申告する必要があります。委託者=受益者であれば、従来とほぼ同じ扱いになります。

(4) 相続税は信託終了時に受益者へ相続される

信託終了時に財産を受け継ぐ人が相続税の対象になります。信託期間の設定、受益者の組み方によって税負担が変わるため、事前の設計が重要です。

家族信託の手続きと実践ステップ

家族信託は、正しい手順を踏めばスムーズに進められます。不動産オーナーが実際に家族信託を導入する際の流れを、できるだけわかりやすく解説します。

ステップ1:家族で話し合い、目的を明確にする

最初のステップは、何のために家族信託を使うのかを家族で共有することです。

【目的の例】

- 現在のオーナーである父親(70代)が認知症になっても不動産運用を続けたい

- 父親から子どもへの二世代にわたる承継ルートを設計しておきたい

- 父親が亡くなった場合の相続トラブルが起こるのを未然に防ぎたい

- 現在、夫婦の共有名義になっているが、今後、不動産の売却・建て替えの権限をあらかじめ明確にしておきたい

目的を明確にすることで、受託者の選定や契約内容の方向性が自然と定まっていきます。

ステップ2. 受託者(管理を任せる人)を決める

次に、財産管理を任せる受託者を選びます。一般的には子供や孫などの血縁者であることが多いですが、場合によっては弁護士などの第三者、法人でも可能です。

しかし、受託者には責任があり、家族ともコミュニケーションを行いつつ、数々の実務を行う必要があるため、未成年者など、受託者になることのできない人もいます。後々のトラブルを避けるためにも、家族全員で話し合って合意形成をしておくことが大切です。

ステップ3. 専門家と一緒に信託設計を行う

家族信託は、不動産オーナー一人ひとりにとってのオーダーメイド契約です。柔軟性が高い反面、契約内容の設計がその後の運用と税務に大きく影響します。司法書士や税理士などの専門家による設計が不可欠であり、以下の論点を整理する必要があります。また、家族の負担が大きく減る点もメリットです。

- 信託財産(どの不動産を信託するか)

- 受託者の具体的な権限(売却・賃貸・建て替えの可否)

- 受益者(利益を受ける人)

- 収益の管理方法

- 信託の期間と終了方法

- 終了後の承継先

不動産が複数ある場合や、賃貸物件を含む場合は設計が複雑になることもあるため、専門家のサポートは不可欠です。

ステップ4. 信託契約書の作成・公正証書化

設計が固まったら、信託契約書を作成します。信託契約書は以下のことを盛り込みます。

【信託契約書の項目と内容】

| 項目 | 定義・役割 | 契約で定める主な内容 |

|---|---|---|

| 委託者 | 不動産を託す人(オーナー) | 信託目的、信託財産の範囲、 受託者・受益者の指名 |

| 受託者 | 託された財産を管理・運用する実行役 | 権限の範囲(売却、修繕など)、 報酬の有無と金額、辞任・解任の要件 |

| 受益者 | 信託財産から生じる利益を受け取る人 | 利益を受ける割合や時期、 信託に関する報告を受ける権利 |

| 信託目的 | なぜ信託を設定するのかという信託の目的 | 認知症対策による資産の凍結防止、 特定の人への円滑な承継など、具体的な目的 |

| 信託財産 | 受託者に託して管理・運用させる具体的な財産 | 不動産の地番・家屋番号、 金銭の額など、特定できる情報 |

| 信託の終了 | 信託を終わらせる基準や手続き | 終了事由(委託者・受益者の死亡など)、 終了時の残余財産の帰属先 |

この契約書は、将来のトラブル防止の要となるため、法的な確実性を高める目的で、公証役場で公正証書として作成するケースが一般的です。公正証書とすることで、公証人(法律の専門家)が内容をチェックし、後々の紛争リスクを大きく下げられるだけでなく、紛失の心配が大きく減るという大きなメリットがあります。

ステップ5. 不動産の名義を受託者名義に変更する

家族信託を設定した場合、不動産の名義は受託者に移します。ただし、所有権そのものが受益者に帰属する点は変わりません。このとき、登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)の納付と司法書士による登記手続きが必要になります。この名義変更によって、受託者が管理権限を行使できるようになります。

信託設定後は、受託者が契約内容に従って不動産の管理を行います。受託者は、家賃収入の管理や修繕やメンテナンス、管理会社との連絡などを行い、受益者に適切に利益が渡るよう管理を続けます。

まとめ

本記事は、家族信託についてあすかタックス&コンサルティングが解説しました。家族信託は、不動産オーナーが避けて通れない高齢化によるリスクや相続、不動産管理の停滞を、家族の力で柔軟に解決できる仕組みです。従来の相続対策では難しかった、不動産の運用維持や二次相続まで見据えた設計など、より実務的で現実的な対策が可能になります。

一方で、信託契約は自由度が高いからこそ、契約内容や税務、受託者の選定など、慎重な検討が欠かせません。不動産の種類や家族構成によって最適な設計は大きく異なるため、専門家のサポートを受けながら進めることが安心につながります。まずは現状の資産や家族構成を整理し、家族信託が適しているかを確認することが最初の一歩です。

代表 石井 輝光

最新記事 by 代表 石井 輝光 (全て見る)

- 不動産投資は本当に節税にならない?知らないと損する誤解と仕組みを解説 - 2025年12月25日

- 不動産投資は若いうちに始めるべき?20代・30代が有利な理由を徹底解説 - 2025年12月25日

- 法人化の落とし穴!不動産を個人名義から法人名義に移すときの注意 - 2025年11月27日

ご相談ください

-

-

-