「永遠の繁栄へと導く経営革新ブログ」

【要注意】やってはいけない5つの空室対策

現代の日本人の持家志向も変化し、「持家よりも、ずっと賃貸に住みたい」と考える人も増えています。これを反映し、賃貸需要も右肩上がりを続け、不動産投資を考える人にとっても大きなチャンスとなっています。

その反面、考えておかなくてはならないのが空室率です。需要が伸びているにもかかわらず、空室率もまた、上昇を続けているのです。空室率は、エリアや物件の構造によっても変わってきますが、それ以上に重要なのは、オーナーの力量です。適切な対策を取り、満室経営を続けるオーナーでも、経営や管理に失敗すると、とたんに退去が続いてガラガラになってしまうこともあります。良かれと思って実行した対策が、かえって状況を悪化させたり、将来にわたって収益性を損なったりするケースも注意が必要です。

本記事では、不動産投資初心者の方が陥りがちな「やってはいけない空室対策」を5つ厳選してご紹介します。

1.むやみに家賃を下げる

空室が続くと、多くのオーナーが最初に検討するのが「家賃の値下げ」ではないでしょうか。「家賃を下げれば、入居者が決まりやすくなるだろう」と考えてしまう気持ちは理解できます。しかし、これは多くのケースで「やってはいけない」空室対策の筆頭に挙げられるものです。

ではなぜ、むやみな家賃の引き下げはNGなのでしょうか?その理由を整理しておきましょう。

1.収益の悪化とキャッシュフローの圧迫を招く

家賃は、物件の維持費やローン返済、固定資産税などを賄う重要な収入源です。一度家賃を下げてしまうと、その後の家賃を元に戻すことは非常に困難になります。目先の空室は埋まるかもしれませんが、長期的に見れば総収入が減少し、経営が立ち行かなくなるリスクを高めます。

2.物件自体の価値を下げることにつながる

借り手は家賃を見て物件の価値を判断します。そのため、周辺相場よりも低い家賃設定は、「これはたいした物件ではないな」と予断を抱いたり、「何か問題があるのではないか?」と借り手に疑念を抱かせたりする可能性があります。また、将来的に物件を売却する際にも、収益性の低さが評価額を下げる要因となり得ます。

3.入居者の質の低下を招くリスクがある

相場より著しく安い家賃に惹かれて入居してくる層には、家賃の滞納リスクが高い人や、物件の使用方法に問題がある人が含まれる可能性も否定できません。結果として、家賃回収の手間が増えたり、退去時の原状回復費用が高額になったりするなどの新たな問題を生む可能性があります。

【「やってはいけない対策」を避けるには?】

安易な値下げではなく、まずは周辺の類似物件の家賃相場を正確に把握し、自身の物件の強み(設備、立地、管理状況など)をどうアピールできるかを検討しましょう。そして、家賃以外の方法で物件の魅力を高めることに注力することが、健全な空室対策の第1歩です。

2.高額な設備投資

空室を埋めるために物件の魅力を高めようと、リフォームや設備のグレードアップを検討されるオーナーも多いです。確かに、エアコン、バス・トイレ別、独立洗面台、インターネット無料などの人気設備は、入居者の気持ちを引き付けるでしょう。しかし、だからといって費用対効果を考えずに高額な設備投資を行うことは、「やってはいけない」空室対策です。

例えば、周辺の物件と差別化を図ろうと、最新のシステムキッチンやデザイナーズバスルームなど、非常に高価な設備を導入したと想像してください。その投資額を回収するためには、家賃を相当額引き上げるか、長期にわたって満室状態を維持しなければなりません。しかし、その設備がターゲットとする入居者層にとって本当に魅力的なのか、家賃に見合う価値を感じてもらえるのかを総合的に見極めなければ、投資した費用を回収できないまま終わってしまう可能性が高いのです。

また、物件の立地や周辺環境、ターゲット層のニーズに合わない過剰な設備投資は、自己満足に終わってしまうことも少なくありません。例えば、単身者向けの物件にファミリー向けの豪華な設備を入れても、入居者付けに繋がりにくいどころか、かえって家賃設定を難しくしてしまうこともあります。

【「やってはいけない対策」を避けるには?】

やみくもに高額な設備を導入することではなく、ターゲットとする入居者層のニーズをしっかりと把握し、費用対効果の高い設備投資を見極めることです。

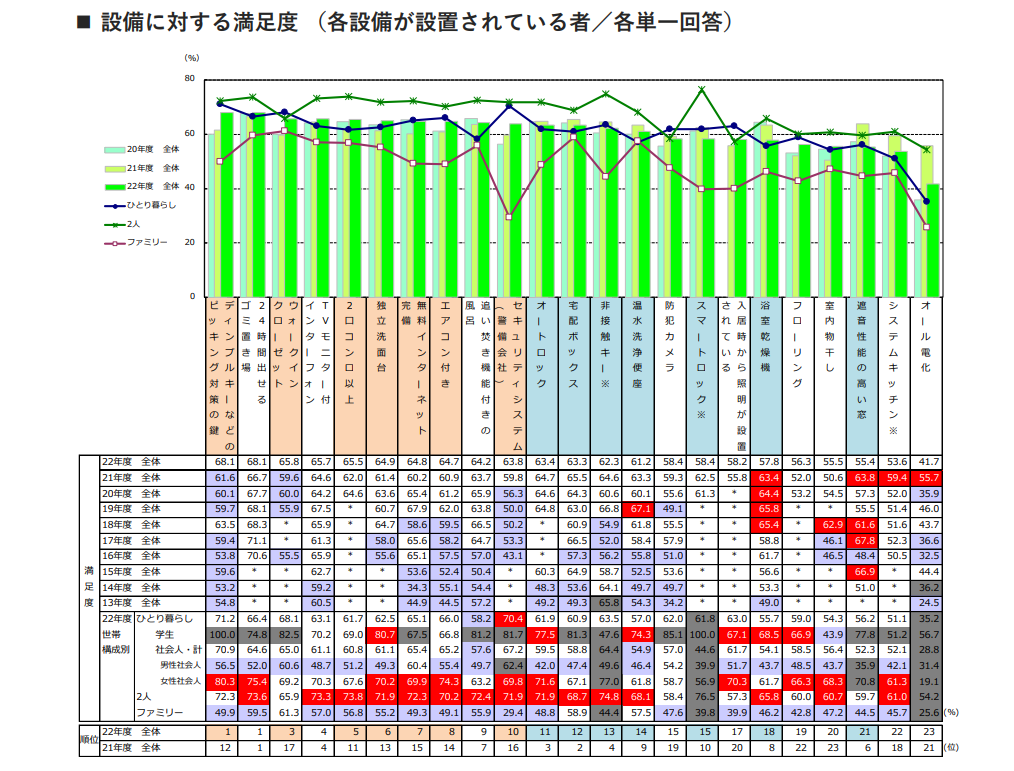

SUUMOリサーチセンターが行った「2022年度 賃貸契約者動向調査(首都圏)」によると、「ディンプルキーなどのピッキング対策の鍵」や「24時間出せるゴミ置き場」などの設備が、入居者の満足度を高めていることがわかります。

2022年度 賃貸契約者動向調査(首都圏)(SUUMOリサーチセンター)

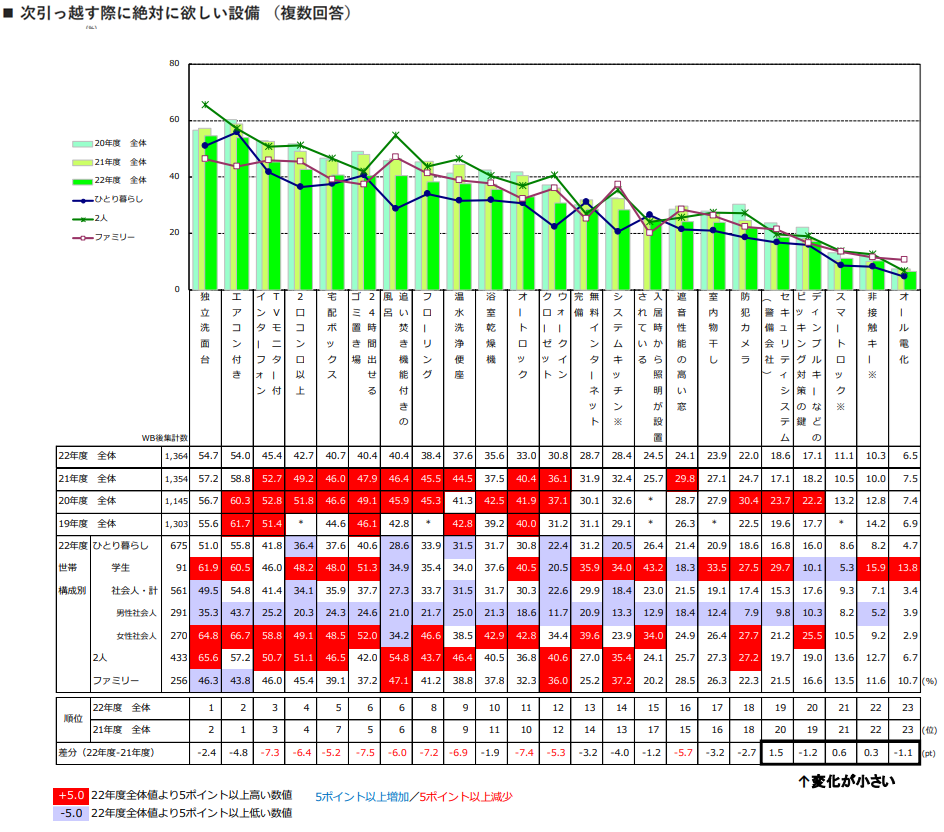

また、次に引っ越すときは、多くの人が独立洗面台やエアコン付きの部屋を希望しています。こうした統計を見て、入居者にとって「どうしても譲れない設備」と「あるとうれしい設備」をしっかり把握することが大切です。

2022年度 賃貸契約者動向調査(首都圏)(SUUMOリサーチセンター)

また、単に「入居者のニーズ」とひとくくりにするのではなく、所有する物件がターゲットとするのは、どのような入居者なのかをしっかりと考えて、設備の計画を立てましょう。

人気の設備であっても、中古品や型落ち品を上手に活用したり、全ての部屋に導入するのではなくモデルルーム的に一部の部屋だけを改修したりするなど、工夫次第でコストを抑える方法はあります。本当に必要な改修や設備投資なのかを慎重に判断し、中長期的な資金計画の中での判断が必要です。

3.「誰でもOK」な入居者募集

「一日も早く空室を埋めたい」「家賃収入を途絶えさせたくない」という気持ちが強いあまり、入居希望者が現れた際に「誰でもOK」としてしまい、本来行うべき入居審査をおろそかにするのも、非常に危険な「やってはいけない」空室対策です。

空室が埋まることで一時的な安心は得られるかもしれません。しかし、審査を十分にせずに契約を結んでしまうと、後々大きなトラブルに巻き込まれるリスクが高まります。例えば、家賃の滞納が頻繁に発生したり、近隣住民との間で騒音やゴミ出しなどのトラブルを起こしたり、最悪の場合、物件を不適切に使用されて損傷させられたりといった事態に繋がりかねません。

これらのトラブルは、単に手間が増えるだけでなく、修繕費用や弁護士費用といった余計な出費を生じさせ、結果として当初の家賃収入の減少よりも大きな損失を被る可能性があります。また、一度悪質な入居者が入ってしまうと、退去させるまでに時間も労力もかかることが多く、その間にも空室期間が長引いたり、他の入居者の退去を招いたりする負のスパイラルに陥ることもあります。

【「やってはいけない対策」を避けるには?】

安定した不動産経営のためには、信頼できる入居者に長く住んでもらうことが最も重要です。そのためには、申込者の収入や勤務先、連帯保証人の有無や属性、これまでの居住履歴などをしっかりと確認し、支払能力や人柄を見極める入居審査は決して省略してはいけません。管理会社に委託している場合は、どのような審査基準で選定しているのかを確認し、密に連携を取るようにしましょう。

また、どのような入居者層に入居してほしいのか(ターゲット設定)を明確にすることも、適切な入居者を見つける上で非常に有効です。

4.管理会社に任せっきり

多くの不動産投資家、特に兼業投資家は、物件の管理業務を専門の管理会社に委託しているでしょう。日々の入居者対応や清掃、修繕手配などを任せられることは大変心強いものです。しかし、管理会社に任せっきりにしてしまい、物件の状況や空室への対応状況を全く把握しないのは、「やってはいけない」対応です。

管理会社はあくまでオーナーの代理として業務を遂行します。彼らは複数の物件を担当しており、オーナーからの指示や要望がなければ、どうしても一般的な対応になりがちです。任せっきりにしていると、空室が発生しても対策の優先順位が上がらなかったり、募集活動の進捗状況が分からず機会損失に繋がったりする可能性があります。また、小規模な修繕やクレーム対応が遅れ、入居満足度の低下を招き、結果的に既存入居者の退去や新たな空室を生む原因となることもあります。

【「やってはいけない対策」を避けるには?】

家主さん自身が主体的に物件に関わり、管理会社と密にコミュニケーションを取ることが非常に重要です。定期的に稼働状況や募集の進捗について報告を受け、必要であれば改善提案を求めたり、募集条件の見直しなどを共同で検討したりしましょう。管理会社からの報告を鵜呑みにせず、時には物件の現地確認を行うことも有効です。信頼できる管理会社を選び、良好なパートナーシップを築くことが、空室対策を含む安定経営には不可欠です。もし現在の管理会社との連携がうまくいっていないと感じるなら、管理会社の変更も視野に入れるべきかもしれません。

5.空室対策を放置

そして、最も「やってはいけない」空室対策は、空室が発生しているにも関わらず、何も対策をせずに放置してしまうことです。これはもはや対策と呼べるものではなく、問題の先送りに他なりません。

空室期間が長引くほど、家賃収入が得られないことによる損失は、雪だるま式に膨らんでいきます。単に収入がないだけでなく、その間も固定資産税や管理費などの経費は発生し続けます。さらに、誰も住んでいない期間が長いと、物件自体が傷みやすくなったり、防犯面でのリスクが高まったりすることもあります。

また、時間が経つにつれて物件は相対的に資産価値を落としていきます。周辺に新築物件が建ったり、他の物件がリフォームで魅力を高めたりする中で、何の手も打たないでいると、その物件の競争力はどんどん低下します。結果として、さらに長い空室期間に繋がったり、当初想定していたよりも大幅な家賃の値下げや多額のリフォーム費用が必要になったりする悪循環に陥りかねません。

【「やってはいけない対策」を避けるには?】

空室が発生したら、まずはその原因を冷静に分析し、状況を正確に把握することから始めましょう。市場のニーズ、物件の状態、募集条件などを多角的に見直し、必要な対策を速やかに実行に移すことが重要です。

問題を認識しながら行動を起こさないのは、不動産経営において致命的となり得ます。もし自分一人での判断が難しい場合は、専門家のアドバイスを借りるなど、とにかく早期に「行動を起こす」ことが、被害を最小限に抑え、健全な経営を維持するための鍵となります。

まとめ

本記事では、不動産投資初心者の方が陥りがちな「やってはいけない空室対策」のうち、重要な5点について解説しました。

ここで紹介した誤った対策は、いずれも長期的な収益性の悪化や、さらなるトラブルを招く原因となるものです。不動産経営を安定させ、将来にわたって資産価値を維持・向上させていくためには、これらの「やってはいけない」ことを避け、常に市場の状況や物件の状態を正確に把握し、費用対効果やリスクを十分に考慮した上で、適切な対策を計画的に実行していく必要があります。

現在、空室の問題に悩んでいるオーナーや、今後の空室に備えたいオーナー、「自分の空室対策は本当にこれで良いのだろうか?」と不安を感じているオーナーは、ぜひ一度、あすかタックス&コンサルタントの無料相談をご利用ください。

代表 石井 輝光

最新記事 by 代表 石井 輝光 (全て見る)

- 不動産投資は本当に節税にならない?知らないと損する誤解と仕組みを解説 - 2025年12月25日

- 不動産投資は若いうちに始めるべき?20代・30代が有利な理由を徹底解説 - 2025年12月25日

- 法人化の落とし穴!不動産を個人名義から法人名義に移すときの注意 - 2025年11月27日

ご相談ください

-

-

-